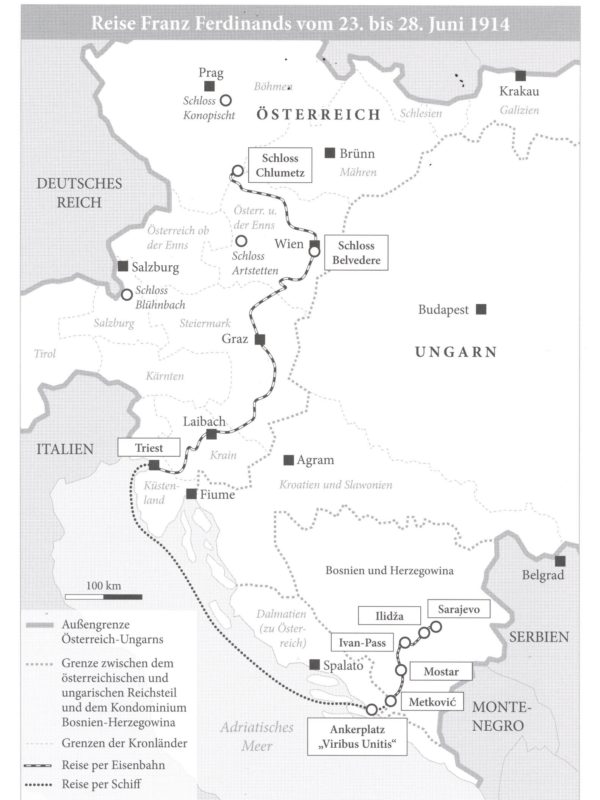

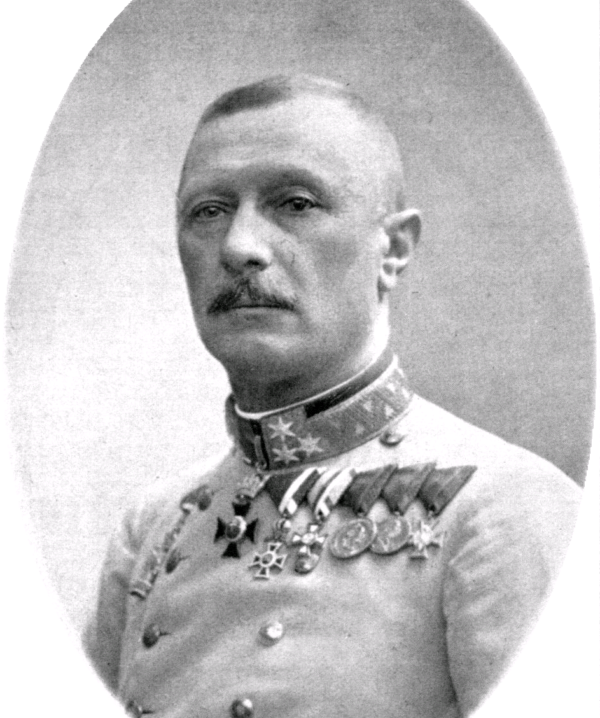

Laut Biliński wurde die Ankunft Franz Ferdinands in Sarajevo auf die Minute genau angekündigt, was die Ausführung des Attentats erleichterte. Vor der Abfahrt habe der Polizeihauptmann Gerde, ein Ungar, dem Landeschef Potiorek mitgeteilt, dass er mit einer Anzahl von 30 bis 40 Polizisten nicht in der Lage sei, für die Sicherheit der Fahrgäste auf der langen Strecke von der Tabakfabrik bis zum Rathaus zu sorgen, und deshalb Unterstützung durch Militäreinheiten benötige. Potiorek habe entgegnet, weil in der Stadt aufgrund der Manöver kein Militär stationiert sei, könne es nicht rechtzeitig eintreffen. Daraufhin habe der Gendarmeriechef Bosniens, General Šnjarić, vorgeschlagen, einen Gendarmeriekordon entlang der Fahrtstrecke aufzustellen, doch Potiorek habe auch diesen Vorschlag abgelehnt.

Franz Ferdinand und seine Frau fuhren in einer Kolonne aus sechs Autos auf dem Appel-Kai entlang des Miljacka-Flusses zum Rathaus von Sarajevo. Im ersten Fahrzeug sassen der Bürgermeister, Efendi Fehim Čurčić, und der Polizeichef Dr. Gerde. Im zweiten Fahrzeug sassen Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie, ihnen gegenüber Landeschef Potiorek. Vorne sassen der Chauffeur Leopold Lojka und Franz Graf Harrach, der Besitzer des Wagens. Im dritten Fahrzeug sassen Sophies Kammerfrau, Alexander Graf von Boos zu Waldeck und der Flügeladjutant des Landeschefs, Oberstleutnant Merizzi, der den Wagen fuhr. Im vierten und fünften Fahrzeug sassen unter anderem Baron Morsey, Oberst Bardolff, der Leiter der erzherzoglichen Militärkanzlei, Hofmarschall Rummerskirch und bosnische Beamte wie der Regierungsrat Starch. Das sechste Fahrzeug war leer und wurde als Reserve mitgeführt.

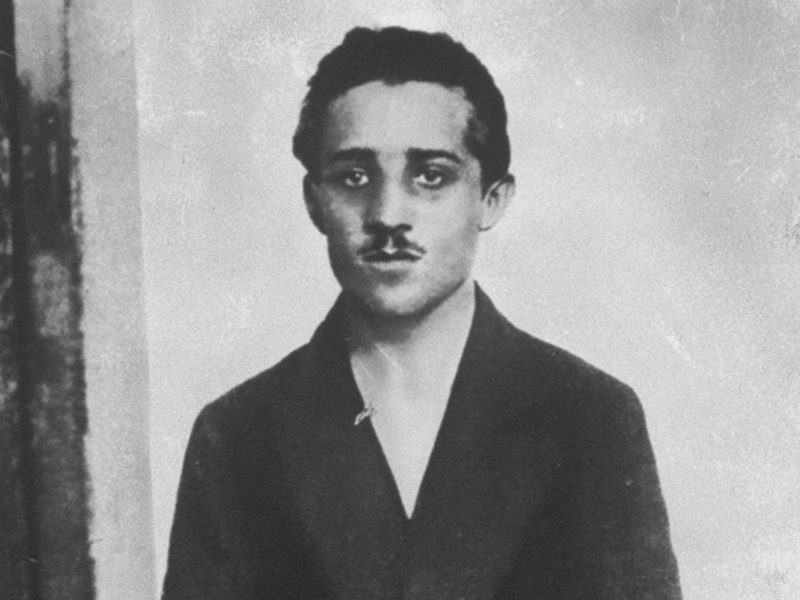

Gegen zehn Uhr fuhr die Kolonne an Mehmedbašić vorbei, der eine Bombe werfen sollte, aber nichts unternahm. Er erklärte seine Untätigkeit später damit, dass er von Ilić die Anweisung bekommen habe, die Bombe nur dann zu werfen, wenn er den Wagen des Thronfolgers erkenne. Dies sei ihm aber nicht gelungen. Der nächste Attentäter auf der Route, Čabrinović, erkundigte sich bei einem Polizisten, in welchem Fahrzeug der Erzherzog sässe. Daraufhin schlug er die Sicherung seiner Bombe an einem Laternenmast ab und warf sie in Richtung des Wagens. Der Fahrer bemerkte das herbeifliegende dunkle Objekt und gab Gas, während Franz Ferdinand den Arm hob, um seine Frau zu schützen. Die Bombe prallte von Franz Ferdinands Arm ab, fiel über das zurückgelegte Verdeck des Wagens nach hinten und explodierte kurz vor dem dritten Automobil, wobei Oberstleutnant Merizzi und Graf Boos-Waldeck verletzt wurden, ausserdem noch ein halbes Dutzend Schaulustiger.

Čabrinović schluckte das von der Schwarzen Hand zur Verfügung gestellte Zyankali und sprang in die Miljacka. Das Gift war jedoch alt und wirkte nicht, so dass er nur erbrach. Ausserdem war der Fluss an der betreffenden Stelle nicht sehr tief. Čabrinović wurde von der Menge gefasst, wobei er fast gelyncht worden wäre, und verhaftet. Angesichts dessen tauchte der Attentäter Gavrilo Princip nun in der Menge unter, setzte sich in ein Kaffeehaus und erwog, Selbstmord zu begehen, um einer Verhaftung zu entgehen.

Nachdem Oberstleutnant Merizzi nach ersten Informationen nur leicht verletzt war und in das Garnisonsspital gebracht worden war, befahl Franz Ferdinand, dass die Fahrt fortgesetzt werde. Auf dem Weg zum Rathaus fuhr die Kolonne an den anderen Attentätern vorbei, die aber nichts unternahmen. Vaso Čubrilović sagte später aus, dass er nicht geschossen habe, weil ihm die Herzogin leid getan hätte, Cvetko Popović sagte aus, dass er Angst gehabt habe und in diesem Augenblick nicht gewusst habe, was mit ihm geschehe.

Im Rathaus angekommen, setzte der Bürgermeister vor vielen lokalen Würdenträgern zu einer vorbereiteten Begrüssungsrede an, wurde jedoch sofort von Franz Ferdinand unterbrochen: „Herr Bürgermeister, da kommt man nach Sarajevo, um einen Besuch zu machen, und wird mit Bomben beworfen! Das ist empörend.“ Er konnte sich aber schliesslich beruhigen. Nach seinem Besuch im Rathaus verfügte er eine Änderung der Route. Er wollte nicht wie geplant direkt zum Museum fahren (in dem auch der serbische Historiker Ćorović auf seine Ankunft wartete), sondern auch den beim Anschlag Čabrinovićs am Hals verletzten Merizzi im Krankenhaus besuchen.

Ungünstigerweise lag das Krankenhaus am anderen Ende der Stadt. Laut Biliński habe Rummerskirch berichtet, dass Franz Ferdinand, in Sorge um seine Gattin, nach dem Aufenthalt im Rathaus Potiorek und Gerde konsultiert haben soll, ob es angesichts des Bombenanschlags vernünftig sei, dorthin zu fahren. Die Alternative war, auf einer anderen Strasse nach Ilidža zurückzufahren oder geradeaus zum Konak, der vom Rathaus wenige Fahrminuten entfernt war. Während Gerde zögerte, soll Potiorek ausgerufen haben: „Eure Kaiserliche Hoheit können ruhig weiterfahren, ich übernehme dafür die Verantwortung“.